日本刀の鑑賞ポイントを知ることは、日本刀の美しさの源流を知るということ。美しさの源流を知ると、日本刀をより深く、楽しく鑑賞することができるようになります。

実際の写真を用いて、日本刀の鑑賞ポイントを見ていきましょう。

[重要文化財(旧国宝)/鎌倉時代]

日本刀の鑑賞ポイントは、大きく分けて、姿(すがた)・地鉄(じがね)・刃文(はもん)の3点があります。

姿とは、体配(たいはい)、剣形(けんぎょう)とも呼ばれ、日本刀全体の姿形のこと。

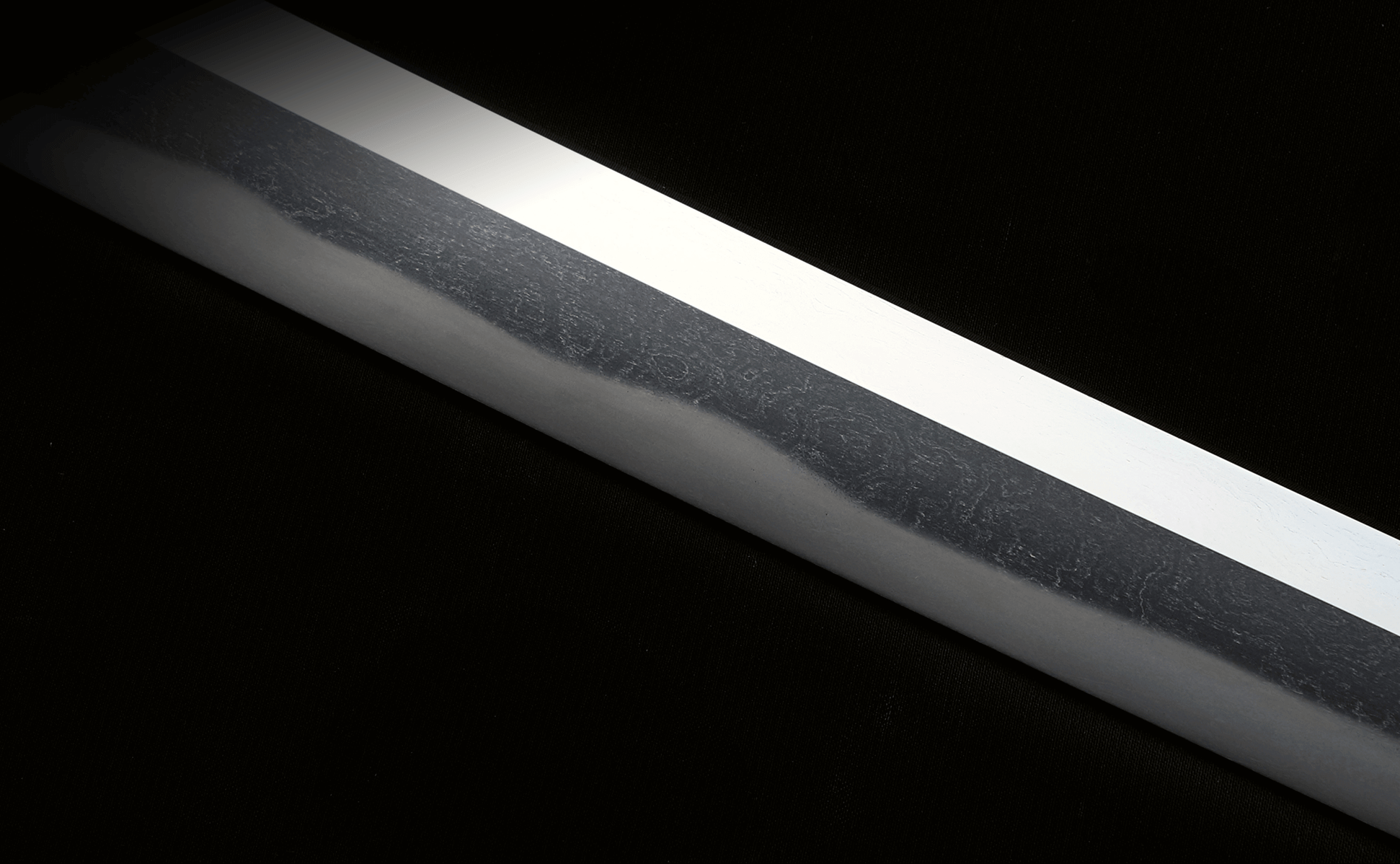

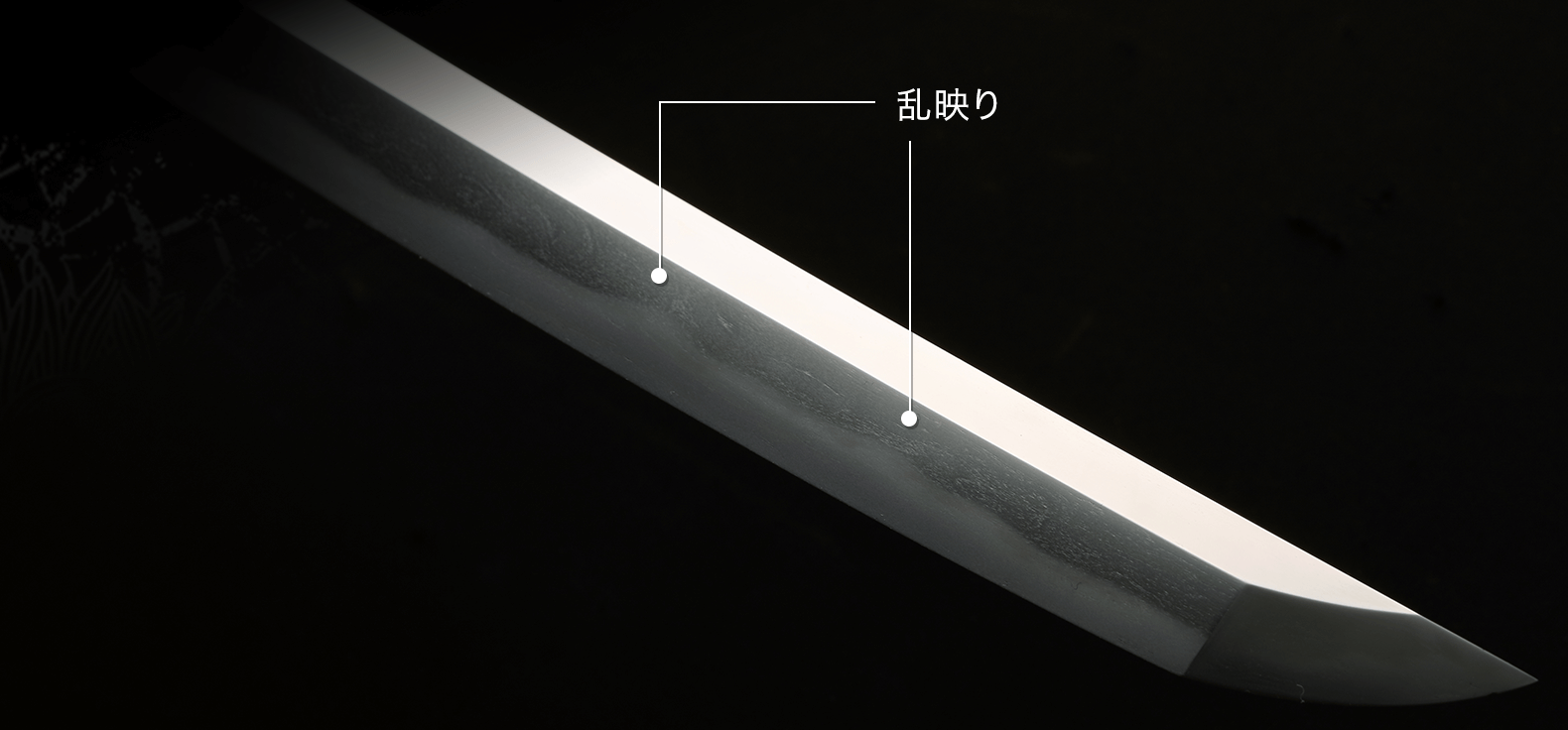

次に、地鉄とは、刃文と鎬筋(しのぎすじ)の間にある面。つまり、日本刀の「地」の部分を指します。

最後に刃文は、刃の部分に現れる日本刀特有の模様です。

姿・地鉄・刃文はいずれも美しく、芸術的であることに加え、それぞれの特徴を読み取ることで、作刀された時代、地域、流派、刀工などを特定することもできます。

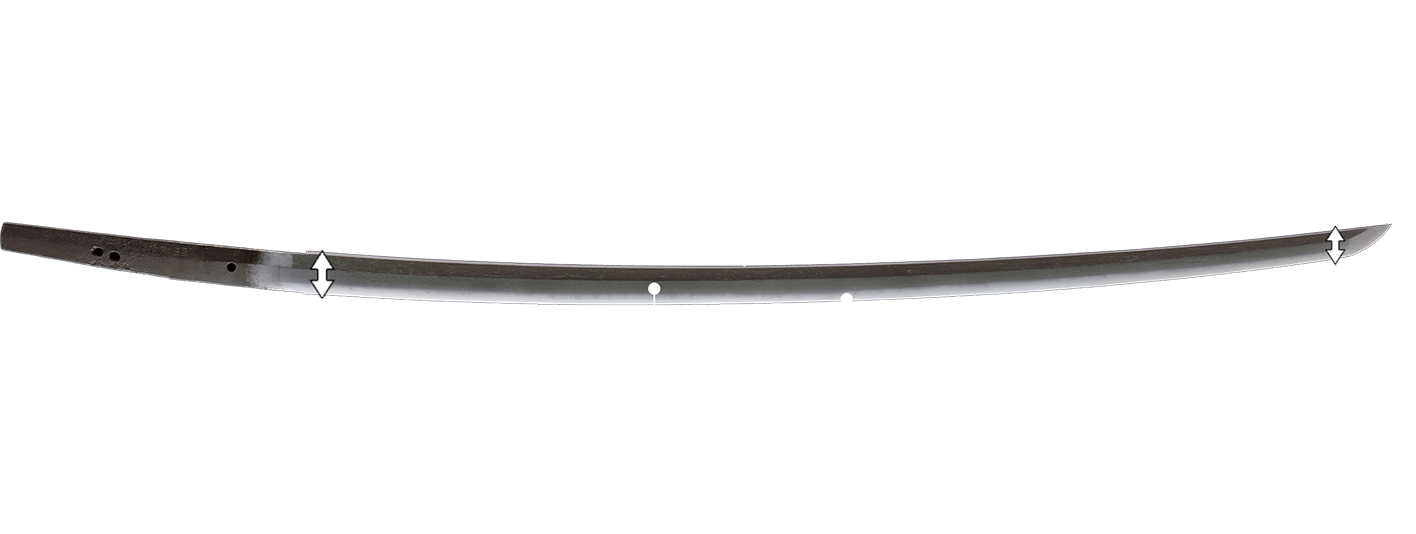

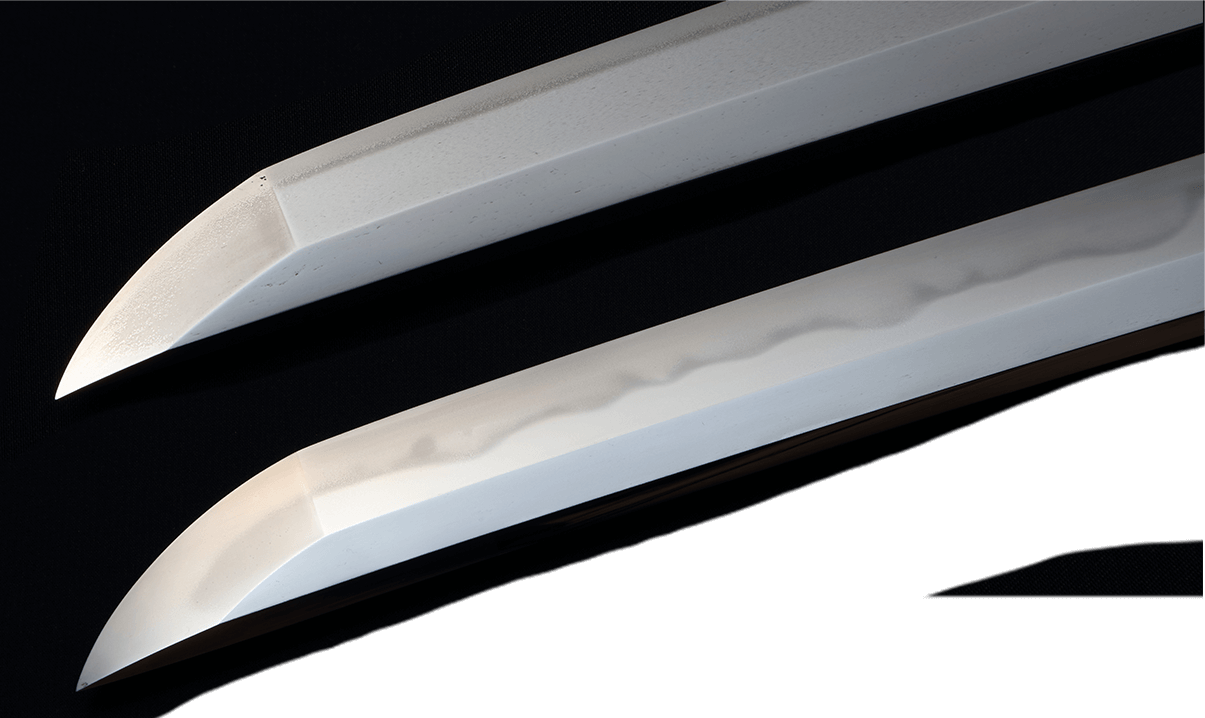

日本刀の姿の見どころは、曲線の美、すなわち美しい反りのほか、⾧さ、造り込み(つくりこみ)、身幅(みはば)、鋒/切先(きっさき)の形などにあります。

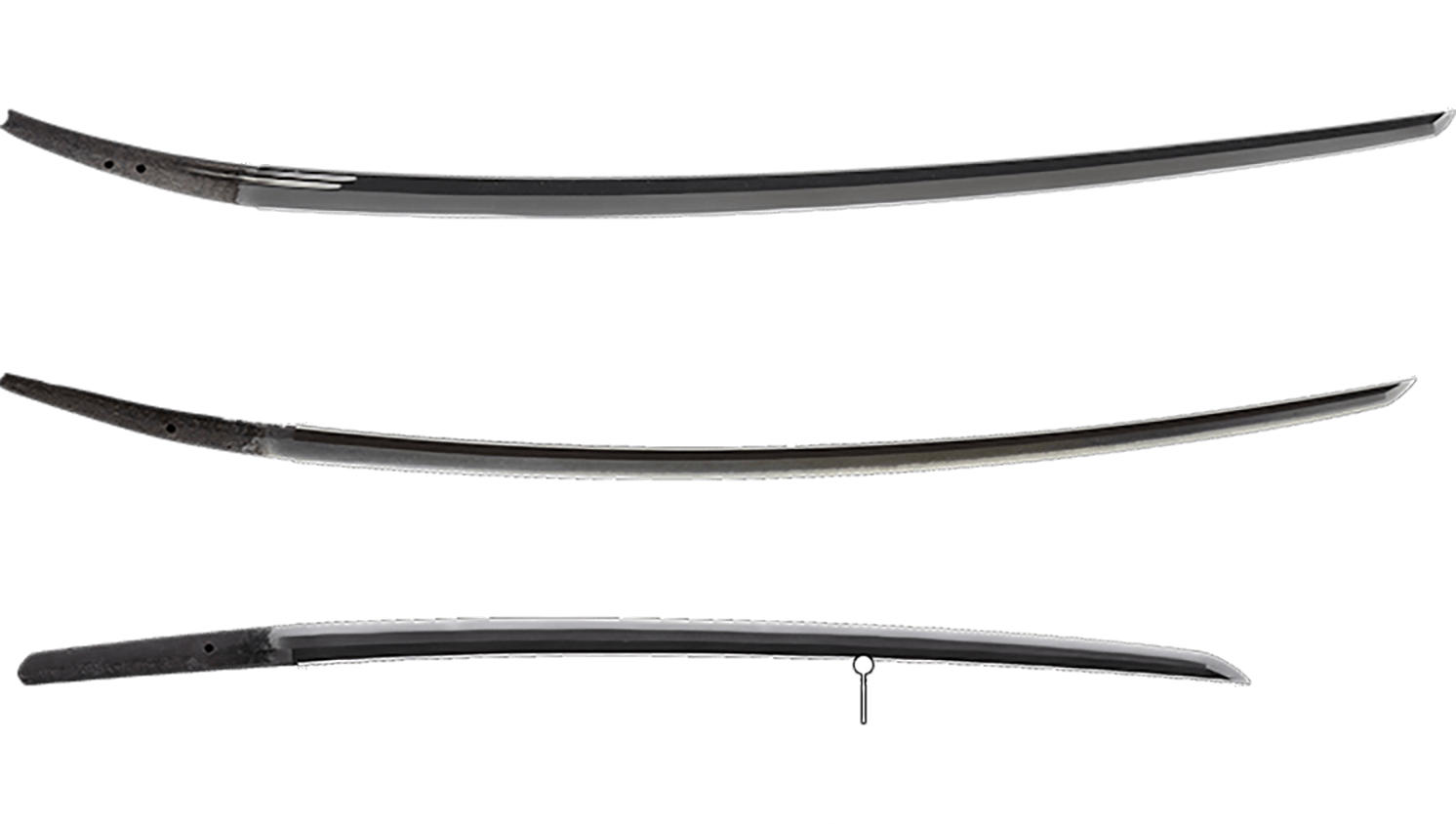

日本刀の姿は、作刀された時代によって異なるのが特徴です。

例えば、平安時代は優雅で繊細な太刀姿、鎌倉時代は質実剛健な太刀姿、南北朝時代は豪壮な姿とされるなど、時代によって流行の姿は変化します。

姿の違いは、⾧さ、反りの位置、造り込みの種類、身幅の広さ、鋒/切先の形などによって決定付けられるのです。

平安時代の刀剣は腰元の辺りで深く反り、先幅がほっそりとした姿です。武士の時代であった鎌倉時代には、幅広い身幅に重ね(かさね)が厚い、どっしりとした姿が流行。

南北朝時代には世が乱れたことで、寸法も身幅も大きく作られた一方で、重ねは薄い姿が流行しました。

このように、姿の違いはそれぞれの日本刀に異なった美しさの印象を与えると同時に、作刀された時代を推定するための大きな手掛かりを秘めています。

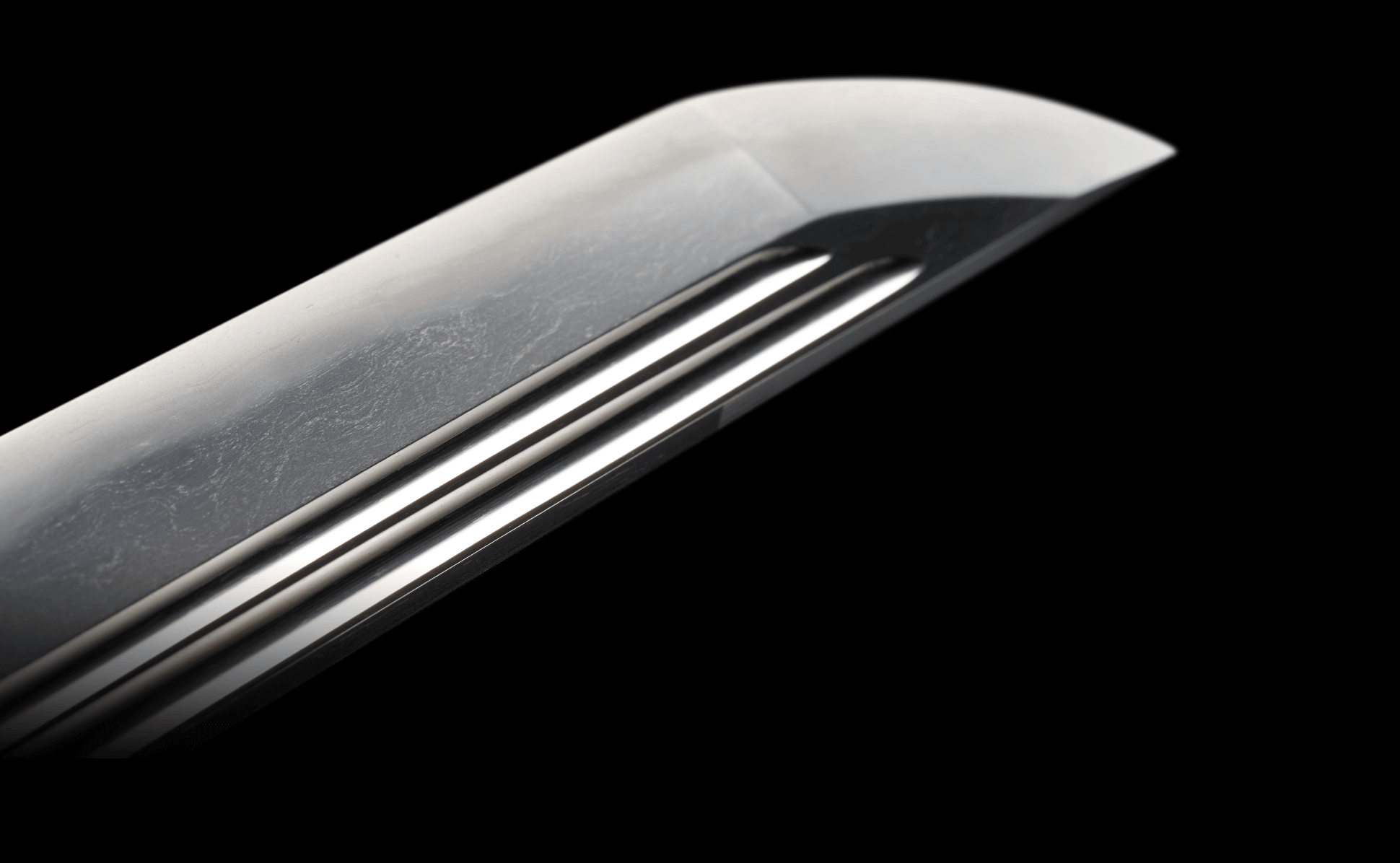

鋒/切先の形も、日本刀を鑑賞する上で重要な部位です。

平安時代の鋒/切先は「小鋒/切先」(こきっさき)と呼ばれるほど小さいのが特徴です。

時代が下るにつれて鋒/切先はだんだんと大きくなり、南北朝時代になると大きく延びた「大鋒/切先」(おおきっさき)の日本刀が流行します。

鋒/切先が小さいとより優雅な印象を与え、鋒/切先が大きいと豪快な印象です。

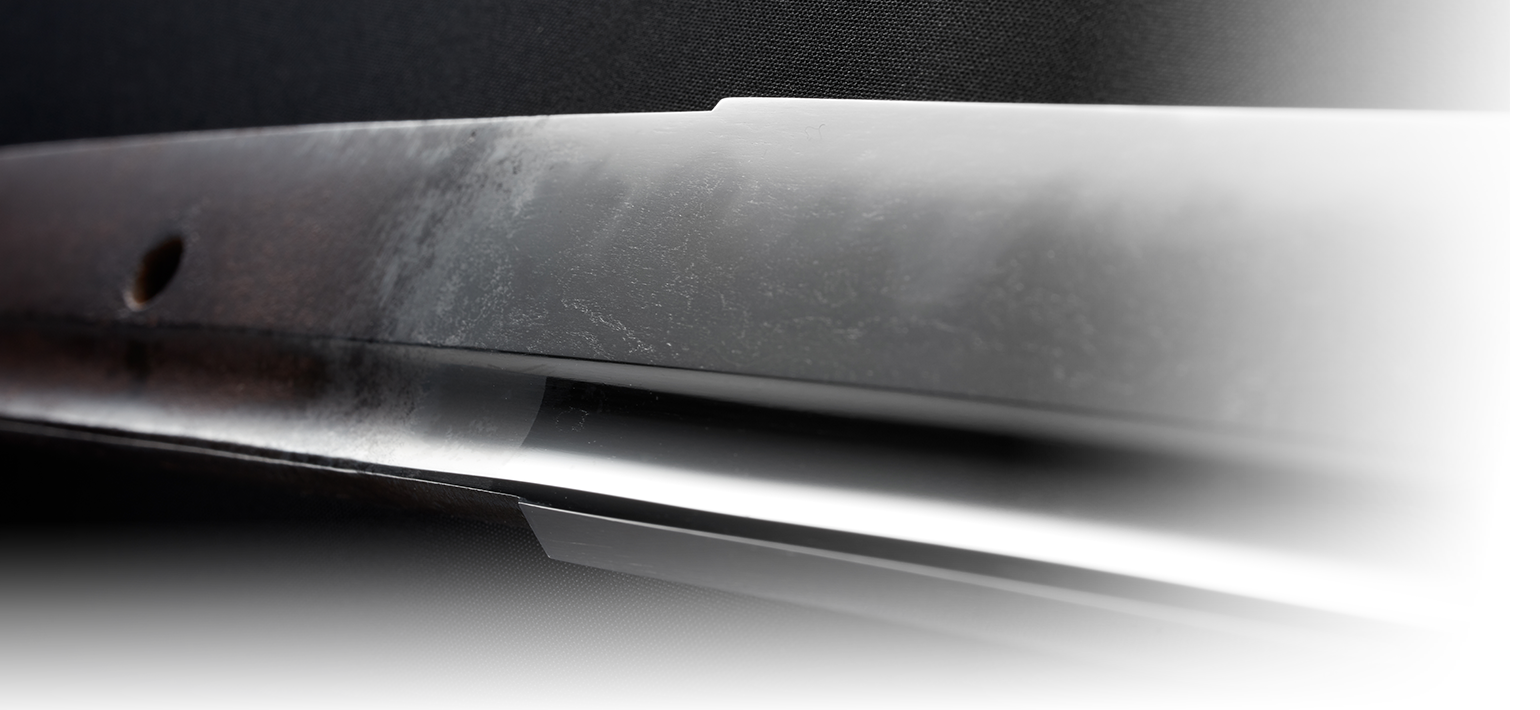

ふたつ目の鑑賞ポイントは、多様な変化に富んでいる「地鉄」(じがね)です。

日本刀の作刀過程には折り返し鍛錬(おりかえしたんれん)や焼き入れがあります。

鉄の素材が地層のように折り重なり、焼き入れが行われることにより、鍛え肌(きたえはだ)の模様、地沸(じにえ)、地景(ちけい)、映り(うつり)などの働きが生まれるのです。

折り返し鍛錬により、鉄が地層のように折り重なった模様のことを「鍛え肌」と言います。

鍛え肌には樹木と同じような模様が現れ、板目肌(いためはだ)、杢目肌(もくめはだ)、柾目肌(まさめはだ)などいくつか種類が存在。鍛え肌の模様は流派、作刀地域によって異なります。

安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した「堀川国広」(ほりかわくにひろ)は独特な地鉄を作ったことで知られている刀工です。

堀川国広の地鉄を「ザングリ」と表しますが、鍛え肌が粗く、ざらざらしているように見える様子を言います。

また、地鉄の働きには、地沸、湯走り(ゆばしり)など、「沸」(にえ)が付いたもの、地景と呼ばれる筋状の働きが現れるもの、「映り」と呼ばれる淡い影のようなものが現れる働きなどがあります。

なかでも、映りは備前伝によく見られる働きです。刃文のような影が地鉄に現れた映りを「乱映り」(みだれうつり)と呼びます。

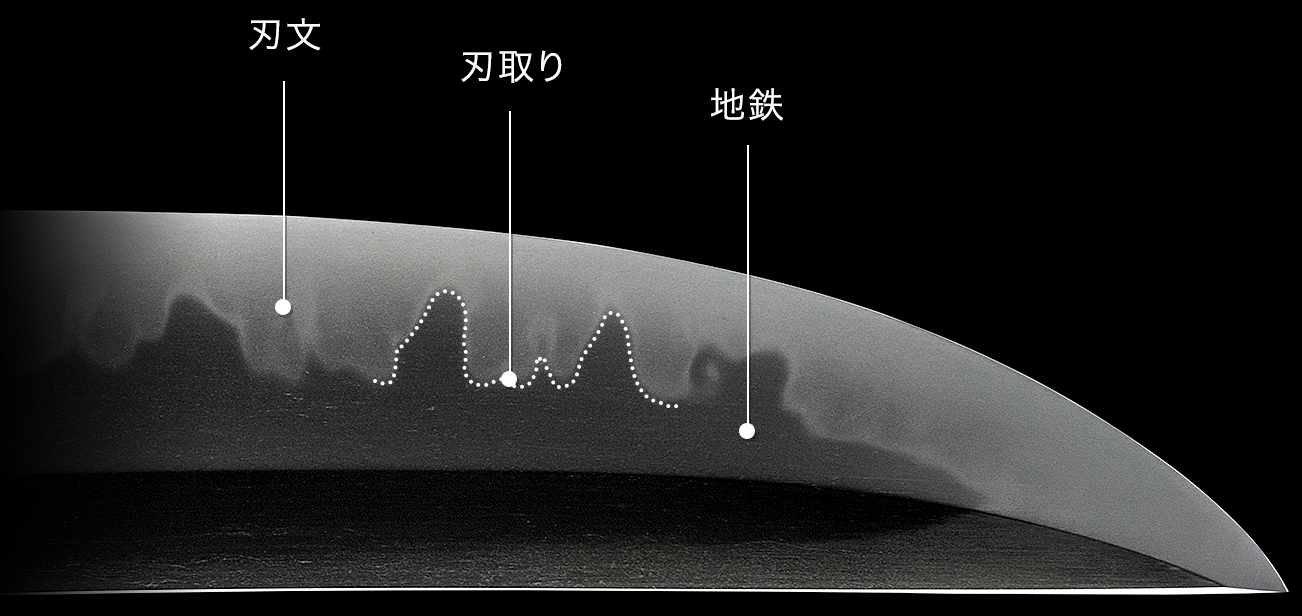

日本刀の顔とも言われる「刃文」は、山の峰の連なりや波のうねりにも例えられます。

刃文を構成しているのは、焼き入れの際に急冷却されることでできる成分である「沸」(にえ)と「匂」(におい)。光にかざすことで浮かび上がります。

なお、初心者は白くなっている部分を刃文と思いがちですが、白くなっている部分は「刃取り」(はどり)と呼ばれる研ぎの工程によるもの。

白く美しく仕上げることで、黒い地鉄とのコントラストが強調され、刃文を際立たせることができます。

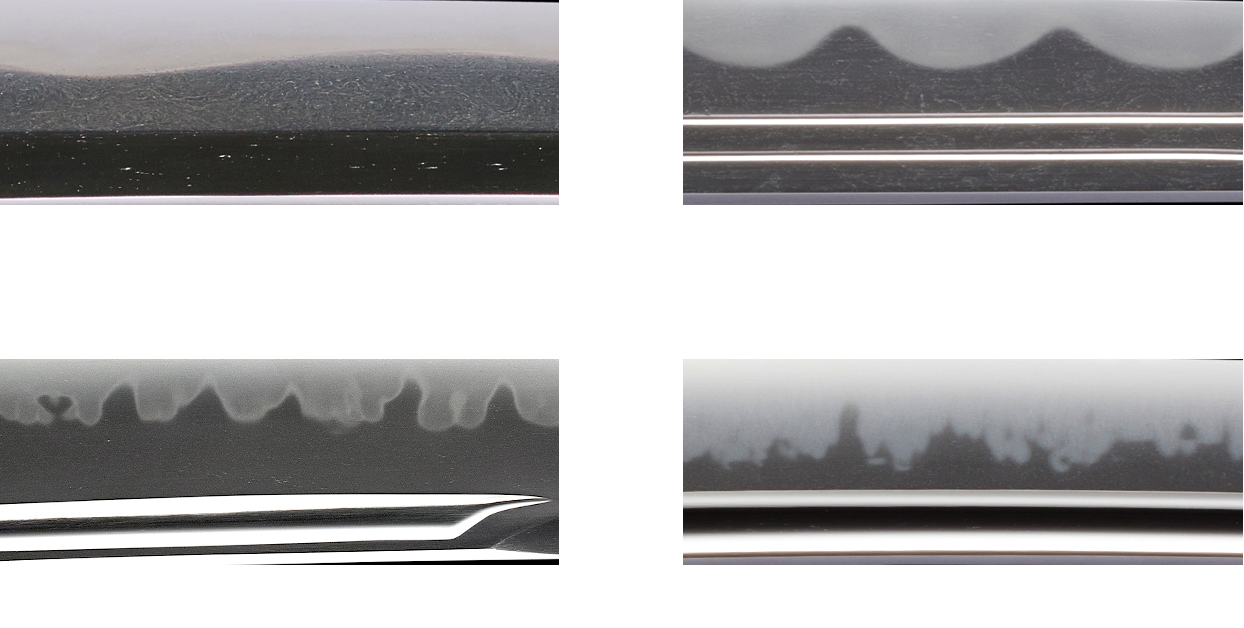

刃文の種類は大きく2つに区別することができ、基本となる刃文の形は、「直刃」(すぐは)と「乱刃」(みだれば)です。

直線的な刃文を総じて直刃と言い、直刃でない焼刃は総称して乱刃と呼ばれています。華やかな丁子乱れ(ちょうじみだれ)は備前物によく見られる刃文です。

乱刃には「互の目」(ぐのめ)、「丁子」(ちょうじ)、「重花丁子」(じゅうかちょうじ)、「湾れ」(のたれ)などがあり、華やかに日本刀を彩ります。

こちらは高くうねる波を表した「濤瀾刃」(とうらんば)です。江戸時代初期の刀工「津田越前守助広」(つだえちぜんのかみすけひろ)によって創始されました。

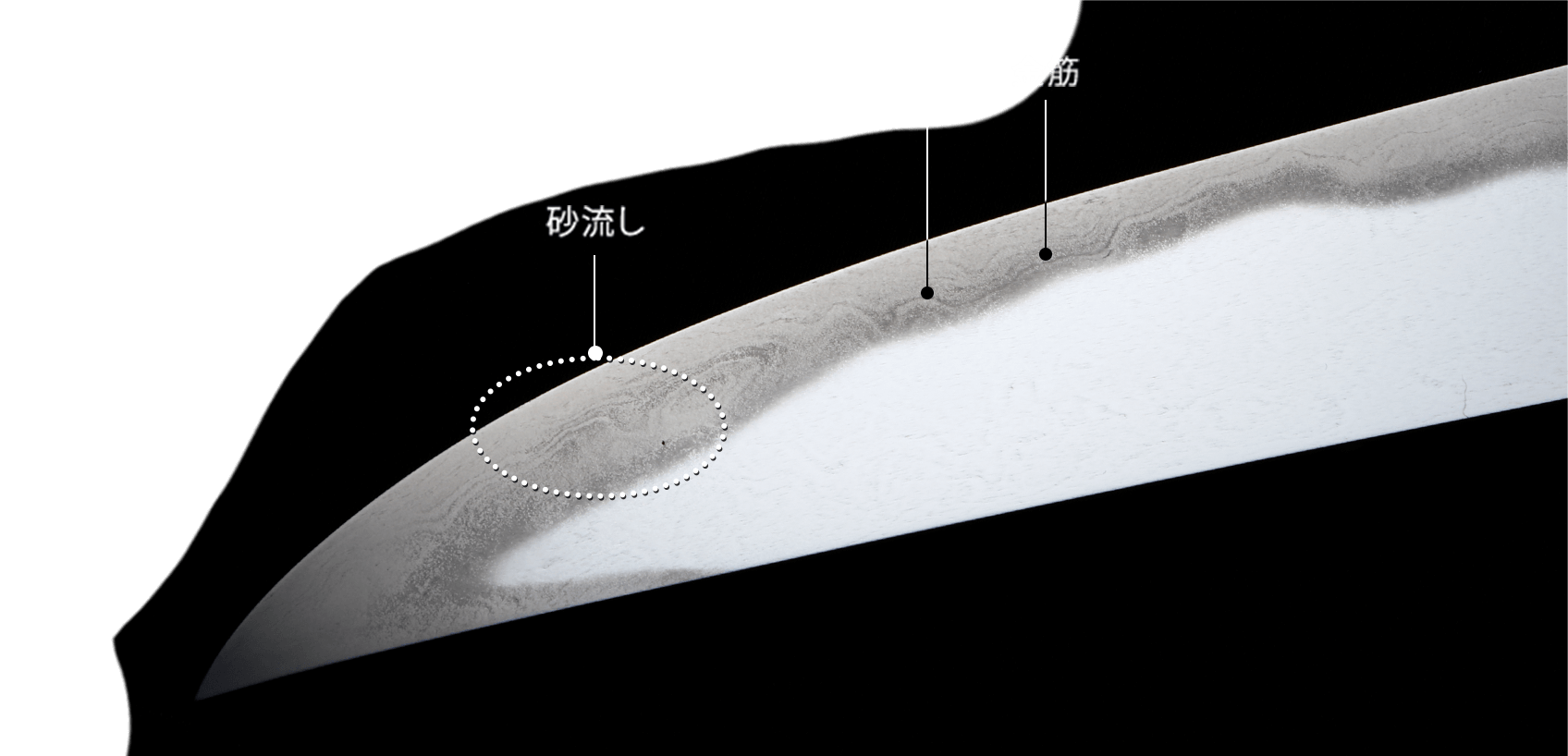

多彩な文様を形作る刃文ですが、その刃文の中に現れる働きも見どころです。

匂が刃縁(はぶち)から離れて見える「葉」(よう)、沸が筋になって光って見える「金筋」(きんすじ)や「砂流し」(すながし)、三日月状に沸付いた「打除け」(うちのけ)などがあります。

刃中にある働きを見つけることも、日本刀を鑑賞する上で楽しみのひとつとなるポイントです。