金鯱(きんしゃち:金箔で装飾された鯱)で知られる「名古屋城」(愛知県名古屋市中区)は、全国的にも知られる城のひとつ。築城から300年以上ものときを経てもなお、その風格は衰えを知らず、旧国宝の第1号として称えられるほどの建築物です。第2次世界大戦で焼失したあとも、名古屋市民の寄付によって蘇った名古屋城は、まさに名古屋市のシンボル。名古屋城とその眼下に広がる名古屋城下は江戸時代初期、江戸幕府初代将軍「徳川家康」による、一大事業の舞台となった場所でもありました。華々しい徳川家の繁栄を象徴する名古屋城の城下町がどのように成り立ったのか、また名古屋城下の現在についてご紹介します。

名古屋城

名古屋城は、徳川家康の命を受けた大名達によって建てられた城。もともとは清洲(きよす:現在の愛知県清須市)に城を構えていましたが、低地にあったため、水害の恐れのない「那古野」(なごや:現在の愛知県名古屋市中区)へ城を移すことになりました。

新たな城と共に整備された城下町は、一大事業である「清洲越し」(きよすごし)によって形成。その面影が、現在の愛知県名古屋市内の随所に残されています。

名古屋城の築城は、天下普請(てんかぶしん:江戸幕府が全国の諸大名に行わせた土木事業)として、徳川家康の命により「加藤清正」(かとうきよまさ)の指揮のもと実施。徳川家康が大名達に工事を行わせた背景には、主に「関ヶ原の戦い」で敵方である西軍に付いた大名達の財力を削ぐ意図があったと言われています。

1607年(慶長12年)に着工した名古屋城が完成したのは、1612年(慶長17年)のこと。名古屋城の初代城主は、徳川家康が寵愛していた九男「徳川義直」(とくがわよしなお)です。徳川将軍家に次ぐ格式を持つ、徳川御三家のひとつ「尾張徳川家」の初代として、弱冠17歳で入城。その後およそ260年間、16代にわたって尾張徳川家の居城とされました。

1869年(明治2年)の「版籍奉還」(はんせきほうかん:藩主が土地と人民を朝廷へ返還すること)により、尾張徳川家の尾張藩は名古屋藩へと改められ、名古屋藩初代知事に「徳川義宜」(とくがわよしのり:旧尾張藩16代藩主)が就任します。

翌1870年(明治3年)に、名古屋藩2代知事「徳川慶勝」(とくがわよしかつ)によって金鯱が宮内庁へ献納され、名古屋城の取り壊しが発議されました。しかし、1879年(明治12年)に名古屋城の保存が決定され、取り壊しを免れます。宮内庁から「ウィーン万博博覧会」へ出展されていた金鯱は、この年に名古屋城へ戻ることになりました。

その後、1945年(昭和20年)の「名古屋空襲」により名古屋城の多くの城郭施設が焼失しますが、戦後の復元工事によって再建されました。

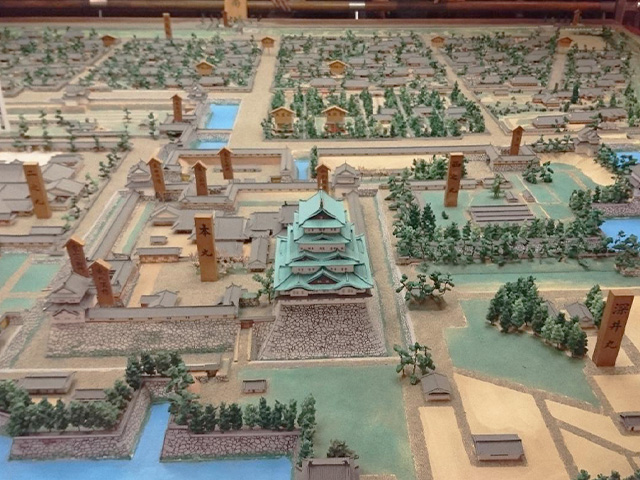

名古屋城とその奥に広がる城下町

名古屋城郭模型(名古屋城内に展示)

名古屋城の城下町整備に尽力したのは、天下普請を命じられた全国の大名達。なかでも過酷だったとされるのが、運搬、防衛の機能を持つ運河作りです。名古屋城の一帯にはもともと河川がなく、城下町整備の際に新たに造成されました。

この造成工事を割り当てられたのは、「賤ヶ岳の戦い」で功名を挙げた「福島正則」(ふくしままさのり)でした。福島正則は、堀川(ほりかわ:庄内川水系の河川)を掘削するために他の大名からも人員を集め、6,000人以上の人手をかけて、全長6.3kmにも及ぶ工事を成し遂げたとされています。堀川は名古屋城下の経済を潤し、町に活気をもたらしました。

「織田信長」の時代から、清州は政治経済の中心として繁栄。しかし、低湿地にある清洲は、近くを流れる五条川(ごじょうがわ)の氾濫による水害にたびたび悩まされていました。そのため、徳川義直の傳役(もりやく:世継ぎを育てる役目)を務めた「山下氏勝」(やましたうじかつ)の提言により、台地にあり港がある熱田(あつた:現在の愛知県名古屋市熱田区)に近い、那古野へ城の移転を決定。

そして、名古屋城の建設と城下町の整備に伴い、それまで尾張地域の中心地であった清洲から那古野へ都市全体を移動する、清洲越しが行われることになったのです。1610年(慶長15年)に開始された清洲越しは、築城関係者を始め武士、日本刀及び鉄砲職人、神社仏閣から町人、商家、質屋に至るまで那古野へ移動。その数実に60,000人、100の神社仏閣と67の町に及ぶ規模だったのです。

名古屋城下の特徴は京都にならい、碁盤の目のように整然とした区画割り。上町(うわまち:現在の愛知県名古屋市東区白壁)、明道町(めいどうちょう:愛知県名古屋市西区)の周辺には武家屋敷が置かれました。

徳川家康が作った名古屋城下の町割りは、当時の面影を残したまま、名古屋市中心部に現存。市内を通る本町通、広小路、四間道(しけみち)なども城下町整備の際に造られました。ここでは、名古屋市内に残る城下町の面影をご紹介します。

本町通は、名古屋城から熱田まで南北に伸びる道路で、他の通りが三間(約5.4m)だったのに対し五間(約9m)と格段に広い、いわば主要道路。本町通の通る名古屋市中区橘町付近には、第2次世界大戦の戦火を免れた商家、寺院が残り、歴史的建造物群によって景観が形作られています。

名古屋城下町 四間道

四間道(愛知県名古屋市西区)は、城下町の整備によって造られた商人町。1740年前後(元文年間)に形成された四間道には、石垣の上に建つ土蔵、町屋が軒を連ね、当時の面影を垣間見ることができます。

なお、ここでは名古屋の独特な風習「屋根神」(やねがみ:民家の屋根に設けられた小さな祠[ほこら])を見ることができるのも大きな特徴です。

京町は清洲越しにより移ってきた町で、現在の中区丸の内3丁目周辺にあたる場所。京町という地名は、清洲当時の名前をそのまま使用しました。かつて呉服物、織物類を商っていた商人町として賑わっていたと言われています。

栄(さかえ:愛知県名古屋市中区)地区は名古屋市随一の繁華街であり、かつては城下町の一部でした。江戸時代には、名古屋城下の中でも人家がまばらな土地でしたが、明治時代に入ると、県庁、学校などの官公施設が置かれます。さらに、路面電車が開通すると飛躍的に発展。広小路通と南北方向の大津通の交差点を中心に、繁華街が形成されました。