愛知県は、かつて尾張国(現在の愛知県東部)、三河国(現在の愛知県南部)と呼ばれたふたつの国を合わせた県。天下統一をめざした「織田信長」や天下人となった「豊臣秀吉」は尾張国生まれ、江戸幕府初代将軍「徳川家康」は三河国生まれと群雄が割拠。愛知県には「東海道」が通り、政治・経済にかかわる都市として目覚ましく発展しました。そんな愛知県の名所が描かれた浮世絵について、詳しくご紹介します。

「愛知県」は、1871年(明治4年)の「廃藩置県」(藩を廃して府県に改めた政治改革)によって誕生した県です。尾張藩が名古屋県となり、そのあと愛知県へと改名。

また、三河藩は額田県となり、のちに愛知県と合併しました。愛知県は、鎌倉と京都のちょうど中心。鎌倉幕府では、鎌倉から京都を結ぶ街道を「東海道」と呼び、この街道に宿駅や早馬を設置し、繁栄しました。

愛知県と東海道五十三次の地図

また、1601年(慶長6年)には、江戸幕府が伝馬制を設け、江戸から京都の間に53ヵ所の宿場を整え、東海道は「東海道五十三次」とも呼ばれるようになったのです。東海道五十三次の宿場には、商人や遊女などが集って賑わい、伊勢参りの流行も伴って東海道を旅することに憧れる人が増え、浮世絵にも多く描かれるようになりました。

なお、東海道五十三次の中で、現在の愛知県に属する宿場は、「二川宿」(にかわしゅく)、「吉田宿」(よしだしゅく)、「御油宿」(ごゆしゅく)、「赤坂宿」(あかさかしゅく)、「藤川宿」(ふじかわしゅく)、「岡崎宿」(おかざきしゅく)、「池鯉鮒宿」(ちりゅうしゅく)、「鳴海宿」(なるみしゅく)、「宮宿」(みやしゅく)の9つです。

「葛飾北斎」(かつしかほくさい)は、1760年(宝暦10年)生まれ。浮世絵師「勝川春章」に入門し、狩野派、土佐派、司馬江漢にも師事。和漢洋のあらゆる画法を取得し、活躍した人物です。

1830年(天保元年)に発表した「富嶽三十六景」で風景画家としての地位を確立。即時に海外にも知られ、ルノワールやモネなどフランスの印象派の画家に多大な影響を与えたと言われています。

本浮世絵は、葛飾北斎の代表作富嶽三十六景の中の1枚です。

富嶽三十六景は、様々な場所から見える富士山をテーマに描いたシリーズ絵で、本浮世絵は東海道五十三次の34番目の宿場、吉田宿(現在の愛知県豊橋市)にあった人気店「不二見茶屋」の様子を描いています。

暖簾を開けると窓から富士山を眺められるのが売りの茶屋で、評判を聞いてやってきたふたりの女性客が女店員に給仕されながら、嬉しそうに身体をくねらせて寛いでいるところ。その女性達の駕籠を担いできたかごやのひとりが汗をぬぐい、もうひとりが草履を叩いて整えている姿が面白く、この店の繁盛ぶりが伝わってくるのです。

まるで、自分が旅に行ったかのように思える臨場感のある葛飾北斎の富嶽三十六景は大評判となり、葛飾北斎はそれまでになかった「風景画」という新たなジャンルを確立しました。

葛飾北斎作「富嶽三十六景 東海道吉田」

「歌川広重」(うたがわひろしげ)は、1797年(寛政9年)生まれ。別名は安藤広重。狩野派、南宗画、四条流を学び、浮世絵は「歌川豊広」に師事しました。

1832年(天保3年)に幕府八朔御馬(ばくふはっさくおうま)献上に同行して東海道を旅行し、1833年(天保4年)に東海道五十三次を発表して大ヒット。「近江八景」や「名所江戸百景」など続々と発表し、風景画家として名声を上げました。

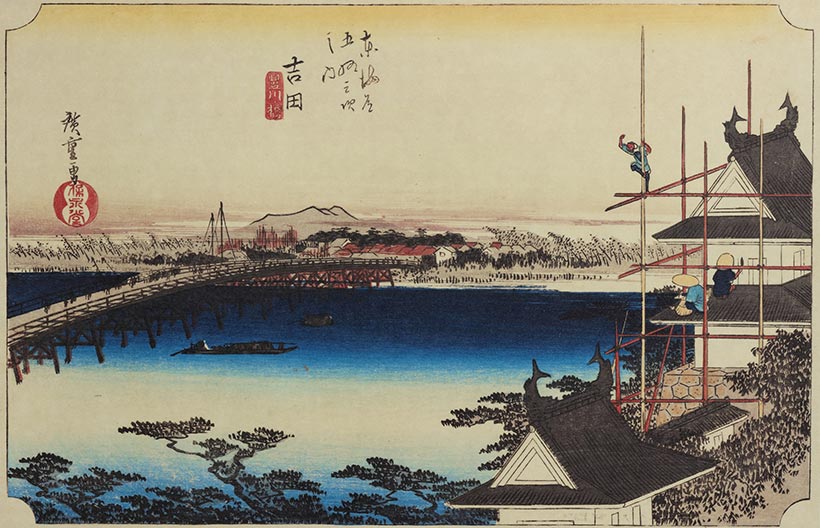

本浮世絵は、東海道五十三次の中の1枚、吉田宿です。吉田宿があったのは、現在の愛知県南部に位置する、愛知県豊橋市。本浮世絵にある通り、右側に吉田城、中心には豊川、左側には吉田大橋が掛かり、景観の素晴らしさを誇りました。

複数の職人によって吉田城の壁の塗り替えが行われていて景気が良く、吉田城の天守閣よりも高い目線から描かれた眺めの良い晴れやかな構図が見事です。

吉田城はかつて戦国武将の「酒井忠次」や「池田輝政」が城主を務めた城。江戸時代には、吉田藩(のちに豊橋藩)が統治し、吉田宿は吉田城の城下町としてたいへん栄えました。歌川広重の描く吉田宿は、葛飾北斎とは違って、宿場町の全体を俯瞰で観ることができる構図。行きたい町を探すことができる旅本(ガイドブック)のように、人々から親しまれました。

歌川広重 作 東海道五十三次 吉田宿(所蔵:刀剣ワールド財団)

本浮世絵も東海道五十三次の中の1枚、鳴海宿です。鳴海宿は、現在の愛知県名古屋市緑区にあった東海道40番目の宿場で、尾張藩の特産品「有松絞り」(ありまつしぼり)や「鳴海絞り」(なるみしぼり)の産地として有名でした。

有松絞り、鳴海絞りとは、木綿地に藍を使った絞り染めのこと。高級な京都の「鹿の子絞り」(絹地に絞り染めをした物)よりも安価なうえ、鹿の子絞りに匹敵する美しさが賛美され、街道一の名産品となっていたのです。

しっかりと整備されたきれいな道路の脇に立ち並んでいるのは、色とりどりの木綿地絞り染めが軒先に掛けられた、洗練された店構えの呉服屋の数々。店の前には、駕籠や馬に乗った女性客が、続々と到着してきます。お洒落に敏感な、木綿地絞りに魅せられた人々が全国から集い、賑わいを見せたのです。

歌川広重 作 東海道五十三次 鳴海宿(所蔵:刀剣ワールド財団)

本浮世絵も東海道五十三次の中の1枚、宮宿です。宮宿は、現在の愛知県名古屋市熱田区に位置する、東海道41番目の宿場町。宮宿の宮とは、「熱田神宮」のこと。

熱田神宮は、三種の神器のひとつ「草薙の剣」を祀り、伊勢神宮につぐ格式の高い神宮として有名です。本浮世絵に描かれているのは、毎年5月5日に行われた「馬の塔」と呼ばれる熱田神宮の神事。

近郊の村々が熱田神宮に馬を奉納し、その馬を競走させて、村の吉凶を占ったとされるお祭りです。尾張藩の特産品、有松絞り、鳴海絞り生地の色鮮やかな法被を着た村人達が馬と共に並走し、たいへん賑わっていたことが分かるのです。

歌川広重 作 東海道五十三次 宮宿(所蔵:刀剣ワールド財団)

「渓斎英泉」(けいさいえいせん)は、1790年(寛政2年)生まれ。「狩野白珪斎」(かのうはくけいさい)、「菊川英山」(きくかわえいざん)に師事し、独力で浮世絵を学んだと言われている人物です。美人画を得意とし、歌川広重と共に「木曽海道六拾九次」のシリーズ絵を合作。

また、1886年(明治19年)にパリの雑誌「パリ・イリュストレ」の表紙に、渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」が選ばれ、注目されました。

「鵜沼宿」(うぬましゅく)は、愛知県ではなく、現在の岐阜県各務原市にある宿場です。しかし、本浮世絵に描かれているのは、愛知県犬山市にある犬山城。

渓斎英泉は、この犬山城方面から木曽川を挟んで鵜沼宿を遠望する美しい風景を鵜沼宿として描きました。鵜沼宿と犬山城の距離が近いことを教えたかったのかもしれません。犬山城は、織田信長の叔父「織田信康」が築いた城。

天守閣が国宝に指定されるほど美しい城で「日本100名城」にも選定されています。木曽海道六拾九次は、1835年(天保6年)に、渓斎英泉が木曽街道(日本橋から草津までを結ぶ中山道のこと)の宿場を取材して描いたシリーズ絵。24図までは渓斎英泉が描き、それ以降を歌川広重が描く合作となっている、たいへん珍しく貴重な作品です。

渓斎英泉作「木曽街道六拾九次 鵜沼駅従犬山遠望」

【国立国会図書館ウェブサイトより】

- 葛飾北斎「富嶽三十六景 東海道吉田」

- 渓斎英泉「木曽街道六拾九次 鵜沼駅従犬山遠望」