江戸幕府を開いた徳川家康は、道路制度改革の一環として江戸・日本橋(現在の東京都中央区)を起点とする5つの幹線道「五街道」(ごかいどう)を新設しました。そのなかでも最初に整備され、最も重要視されたのが江戸・日本橋から太平洋沿岸を通って京都・三条大橋(現在の京都府京都市)までをつなぐ「東海道五十三次」(とうかいどうごしゅうさんつぎ)です。現在の静岡県は、この五十三次のうち22の宿場町が置かれた交通の要衝。これらの宿場町の様子は浮世絵の題材としても盛んに取り上げられ、著名な浮世絵師達が静岡県の宿場町を描いて実力を競い合いました。

「吉原宿」(よしわらしゅく/よしわらじゅく)は「東海道五十三次」の14番目の宿場で、現在の静岡県富士市に位置します。

吉原宿は東海道が整備された当初、海に近い現在の「JR吉原駅」付近にありましたが、1639年(寛永16年)と1680年(延宝8年)に起こった高潮により被害を受けたため、内陸部の吉原本町(現在の静岡県富士市吉原地区)へ移転しました。

この移転により、東海道は吉原宿の手前で大きく内陸側へ湾曲することになり、江戸から京都へ向かった場合、それまで右手側に見えていた富士山が左手側に見えてくることから、「左富士」と呼ばれる景勝地として有名になったのです。

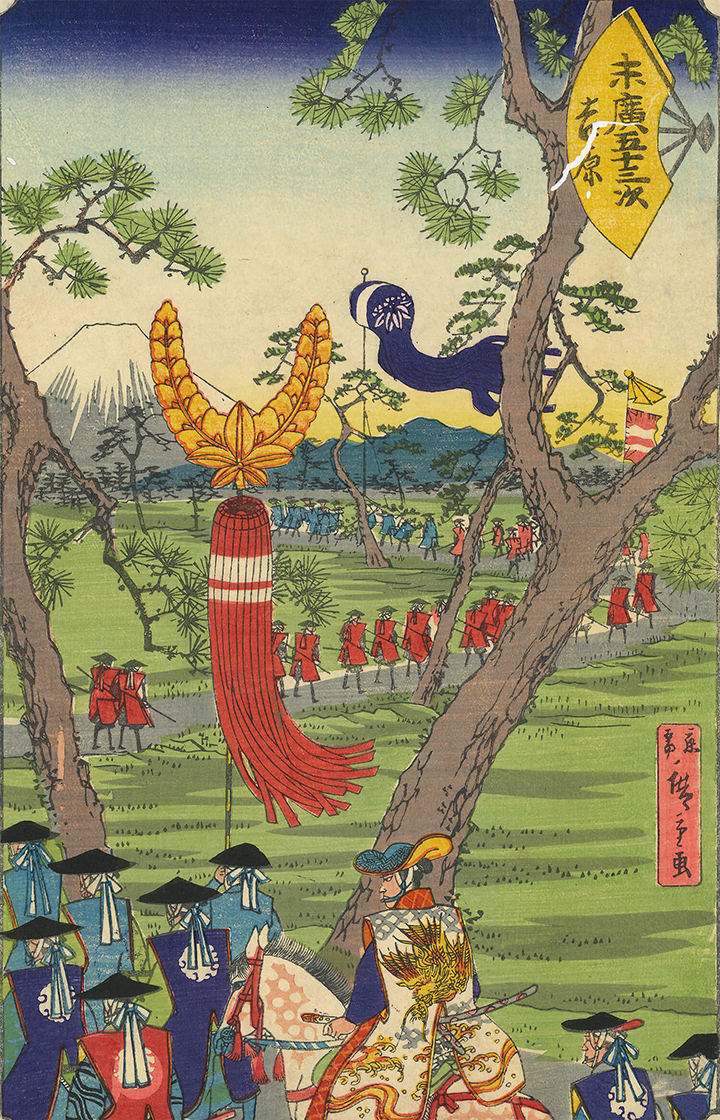

本行列浮世絵でも、「笹竜胆」(まるにささりんどう)の家紋を掲げることで源頼朝一行に見立てた徳川家茂の行列が富士山を左手側に見る街道を進んでいます。

本行列浮世絵の作者である「2代 歌川広重」(にだい うたがわひろしげ)は、東海道五十三次などの作品で知られる「初代 歌川広重」(しょだい うたがわひろしげ)に師事し、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍。美人画や武者絵、花鳥画などを手がけ、のちに初代と同じく風景画も描くようになりました。

東海道で最も小さな宿場町が「鞠子宿」(まりこしゅく/まりこじゅく)です。江戸から数えて20番目の宿場町にあたり、現在の静岡県静岡市駿河区が該当します。

そんな鞠子宿の名物はとろろ汁。戦国時代に創業し現代まで続くとろろ汁の老舗もあり、江戸時代に栄えた宿場町の様子を偲ばせています。

本行列浮世絵の作者「月岡芳年」(つきおかよしとし)は、鞠子宿を通る徳川家茂の行列に笹竜胆の馬印/馬標(うまじるし:大将の所在を示す目印)を持たせて源頼朝一行に見立てました。

月岡芳年は幕末から明治時代中期にかけて高い人気を誇った浮世絵師で、武者絵や合戦絵、役者絵、美人画など幅広い分野で手腕を発揮。

とりわけ、画風の独自性は広く知られており、本行列浮世絵でも、あえて行列は描かずに一部をクローズアップしたような構図が印象に残ります。

江戸から23番目にある「嶋田宿/島田宿」(しまだしゅく/しまだじゅく:現在の静岡県島田市)は、大井川の左岸(江戸側)に位置していました。

大井川には橋も渡し船もなかったので、旅人が川を渡るときには、川越人足(かわごしにんそく)に肩車してもらうか、蓮台(れんだい)と呼ばれる台に乗せて運んでもらうしかなかったのです。

そのため、大雨などで大井川が増水すると川越は禁止となり、旅人は嶋田宿に足止めされました。

大井川に橋も渡し船もなかった理由については、江戸を防衛するためなど諸説あります。

大井川を渡る際に船が使えなかったのは将軍であっても例外ではなかったようで、本行列浮世絵では笹竜胆の旗指物(はたさしもの)を掲げ、源頼朝一行に見立てられた徳川家茂の行列が大井川へ入って渡っていく様子が描かれました。

作者の月岡芳年は、衝撃的な無残絵(むざんえ)を描いたことで知られている他、師匠である「歌川国芳」(うたがわくによし)にも引けを取らない武者絵や合戦絵、役者絵などで名を馳せていますが、末広五十三次のシリーズでも見られるように、名所絵の分野でも才能を開花させています。

本行列浮世絵の画題となっているのは、江戸から24番目の宿場町「金谷宿」(かなやしゅく/かなやじゅく)です。現在の静岡県島田市にあり、大井川を挟んで嶋田宿の対岸に位置していました。

大井川が増水したときには京都から江戸へ向かう旅人が金谷宿で足止めされたため、その間は大いに賑わったと言われています。

本行列浮世絵に登場する徳川家茂一行には、将軍であることを示す家紋などは一切描かれていません。当時は将軍を浮世絵に描くことは幕府に禁止されていたためですが、行列の兵達が装備しているのは「剣付き鉄砲」(銃剣を装着した小銃)であり、この行列が鎌倉時代の源頼朝一行ではなく、徳川家茂の行列であることが暗に示されているのです。

本行列浮世絵の作者は吉原宿と同じ2代・歌川広重。初代・歌川広重が没したあと2代目を襲名し、名所絵や明治維新の文明開化の様子を題材とした開化絵や横浜絵も多く手がけました。

本行列浮世絵に描かれた「袋井宿」(ふくろいしゅく/ふくろいじゅく)は、東海道五十三次の中間点にあたり、江戸から数えても京都から数えても27番目になる宿場町です。

現在の静岡県袋井市中心部が該当し、「遠州三山」(えんしゅうさんざん)と呼ばれる3つの古刹(こさつ:由緒ある古い寺)をはじめ、周辺には歴史ある寺や神社が多く、それらの門前町(もんぜんまち)として栄えました。

作者の「2代 歌川国輝」(にだい うたがわくにてる)は、「3代 歌川豊国」(さんだい うたがわとよくに:襲名前は歌川国貞[うたがわくにさだ])の門人となり、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍。

「東京名所図絵」、「東京名勝」などの開化絵を多く残し、その観察眼に優れた描写から作品は歴史的資料としても評価されています。

「見附宿」(みつけしゅく/みつけじゅく:現在の静岡県磐田市見付)は東海道五十三次の28番目の宿場町です。

本行列浮世絵に登場する天竜川は、大井川に比べて水深があったため行き来には船が用いられましたが、増水などで川止めされたときには嶋田宿や金谷宿と同様に足止めされた人々で宿場が賑わったとされます。

本行列浮世絵では、見附宿の西にある天竜川を渡る徳川家茂の行列が描かれました。もちろん、将軍一行であることを示す描写はなく、馬印/馬標を手にした武士が纏う陣羽織の背中には、源頼朝の家紋である笹竜胆があしらわれています。

武士が見つめる先には、水面を進む船のシルエットが浮かび上がり、幻想的な雰囲気です。天竜川の広がりと奥行きを感じさせる描写は秀逸で、並外れた才能を持つ月岡芳年の面目躍如と言えます。月岡芳年は末広五十三次55作のうち、15作を担当しました。

「浜松宿」(はままつしゅく/はままつじゅく)は東海道五十三次の29番目の宿場町で、実際の距離では江戸と京都のほぼ中間地点にあたります。

現在の静岡県浜松市の中心部に該当し、「浜松城」(はままつじょう:浜松市中央区)の城下町として栄えました。

1830~1844年(天保年間)には本陣(ほんじん:大名など身分の高い者が泊まった建物)が6軒、旅籠(はたご:旅人を宿泊させ、食事を提供することを業とする家のこと)が94軒も軒(のき)を連ねたと伝えられ、遠江国(現在の静岡県西部)・駿河国(現在の静岡県中部)を通して最大の宿場町だったのです。

本行列浮世絵の作者である2代・歌川広重は、師匠である初代・歌川広重の画風に倣って美人画や風景画で実力を発揮。末広五十三次のシリーズでは、55作のうち10作の制作を担っています。