「日本刀を趣味にする」と言うと、「刃物を所有するのは怖い」や「特別な許可がいるから大変そう」など、様々な不安や心配事が思い浮かびますが、日本刀を趣味にすると一言で言っても、その「楽しみ方」はじつに様々。子どもから大人まで、「趣味」として日本刀を嗜む場合の楽しみ方をご紹介します。

名古屋刀剣博物館/名古屋刀剣ワールド

日本刀を趣味にする場合、最も気軽にできる楽しみ方と言えば「施設へ行って日本刀を鑑賞すること」です。

日本刀に詳しくない人は、どこの施設へ行けば日本刀が観られるのか分からないという人も少なくありません。じつは、日本刀を観ることができる施設は全国に多くあります。

最も代表的な施設が「博物館」と「美術館」です。「博物館は考古学に関する物品しかないのでは」、「美術館と言ったら芸術作品しか置いていないのでは」と誤解されがちですが、現在ある日本刀は武器ではなく、「歴史的に貴重な史料」であり、「美術品」として存在しているため、博物館や美術館で観ることができます。

なお、施設によっては日本刀を展示していないところもあるので注意が必要ですが、訪れたい施設に日本刀が展示されているかどうかは、公式のWebページや、口コミサイトなどで確認することが可能。

さらに博物館や美術館以外にも、お寺や神社などの施設で刀が展示されていることもあります。日本刀は、古くは武器ではなく儀式用の道具として、また神などへの捧げ物としても利用されていたため、日本刀を所蔵しているお寺や神社も少なくないのです。

この他にも、戦国時代に建てられたお城や、それを復元した資料館などの施設にも、周辺から発見されたり地元の人から寄進されたりした日本刀が展示されていることがよくあります。

施設によっては、各地から名刀を借りて「特別展」を実施するところも。「刀剣施設巡り」を趣味にしている刀剣ファンや「刀剣女子」(日本刀が好きな女性、またはゲーム刀剣乱舞[とうけんらんぶ]の女性ファン)のなかには、目当ての日本刀を観るために、北は北海道、南は沖縄まで足を運ぶ人も多いのです。

刀剣鑑賞会

「刀剣鑑賞会」とは、剥き身と呼ばれる拵(こしらえ)に入れられていない日本刀本体を実際に手に取って、各部位の形状や遠目からでは確認できない刃文(はもん:刀身[とうしん]の表面に現れる、白く波をうつような模様)や地鉄(じがね:刀身の黒い部分に現れる模様、またはその下地部分)などをじっくりと鑑賞するイベントのこと。

刀剣施設巡りよりも少しだけハードルが高いですが、刀剣鑑賞会では実際に自分の手で日本刀を持ち上げて鑑賞できることから、昨今の「刀剣ブーム」により刀剣鑑賞会へ参加する若い人も増えているのです。

日本刀は、遠目から観ただけではその形状が異なっていることしか分かりませんが、じつは間近で観ると、刀ごとに表面に現れる模様が全く違うことに気が付きます。これは、作刀者や作刀された年代による「個性」であり、日本刀鑑賞における「最大の見どころ」でもあるのです。

刀剣鑑賞会は、全国各地様々な場所で開催されています。刃物を扱うことの危険性が理解できる年齢であれば、何歳からでも参加することが可能ですが、鑑賞会によっては年齢制限が設けられている場合があるため、参加したい鑑賞会があれば事前に参加要項を確認することが大事です。

実際に刀剣鑑賞会へ参加すると、日本刀が美術品としてどれほど優れているのかを理解することができるため、刀剣施設巡りでは満足できなくなった方は、ぜひ一歩進んで刀剣鑑賞会へ参加することをおすすめします。

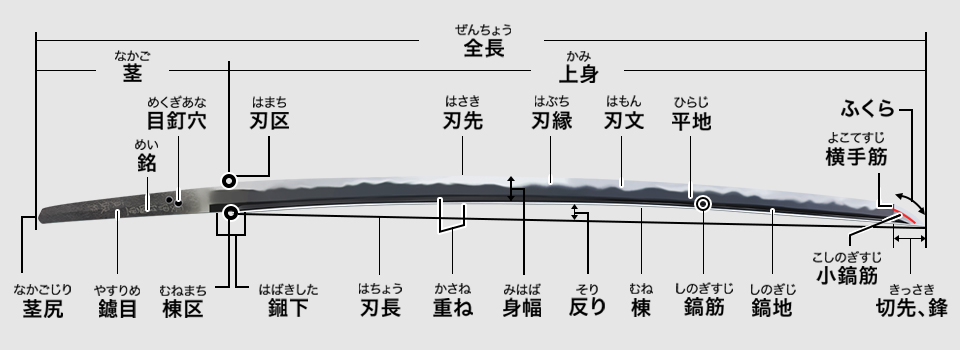

日本刀には「刀剣用語」と呼ばれる、非常に難しい専門用語が存在。刀剣に興味を持ち始めた方のなかには、「刀剣用語を覚えるのが大変」という理由で、日本刀を敬遠してしまう人も少なくありません。

日本刀の部位名称

日本刀の各部位の名称を覚えたり、どのような特徴があるのかを知ったりすることは、日本刀を趣味にするうえで最も基本的な事柄です。

なお、ひとりの刀工であっても、作刀した時期によって異なる特徴が刀に表れるため、熟練の刀剣愛好家や刀剣研究者でも、刀の作刀者を明確に言い当てられる人は多くないと言われています。刀の作刀者を特定すること自体は大変難しいですが、「各部位の名称」や「模様の名前」、「刀工名」、「流派の名前」などの基本的な名称に関する事柄はどの刀でも変わらないため、まずは刀剣用語を学習するのがおすすめです。

日本刀の部位名称や特徴を学ぶと、「作刀された時代や作刀者によって、形状や特徴が違う」ということに気が付きます。そして、日本刀を趣味にするうえでは、なぜそういった違いが生じるのかを知ることも重要です。

日本刀が形や特徴を変えていった背景には、「時代ごとの戦闘形式の変化」が理由に挙げられます。例えば、日本刀の種類のなかでも特に有名な「太刀」(たち)と「打刀」(うちがたな)。この2種類の刀は、見た目こそ大きな変化はないように観えますが、太刀と打刀は登場時期と使い方に明確な違いがあるのです。

刃が「下向き」の太刀(上)と

刃が「上向き」の打刀(下)

太刀は、貴族が儀式などに使ったり、騎乗戦で使用したりするために作刀されていました。騎乗戦が主流だったのは、平安時代後期から南北朝時代の間です。

太刀は、騎乗した状態で相手へ攻撃が届くように、長大で重たい造りとなっており、持ち運ぶ際は「太刀緒」(たちお)と呼ばれる紐などを使って、腰から吊り下げる形で運搬。このとき、刃の向きは「下向き」になるのが特徴です。

一方で打刀は、「徒戦」(かちいくさ:徒歩による戦い)の際に使用された刀。打刀が使われるようになったのは、南北朝時代以降です。打刀は、騎乗戦から徒歩戦へと戦闘形式が移行したことで、それまで使われていた太刀と入れ替わる形で登場しました。腰帯へ差して持ち運ぶことができるように、刀の形状は短く、重量は軽くなり、腰帯へ差すと刃の向きが「上向き」になるのが特徴となっています。

槍(左)と薙刀(右)

この他にも、戦闘形式の変化とともに使用されるようになったり、廃れたりした武器は多く存在。

その代表例として挙げられるのが、刀身に長い柄(つか)を付けた武器である「槍」(やり)と「薙刀」(なぎなた)。

どちらも戦国時代を代表する武器として有名ですが、刀剣史を調べると、じつはこの2種類の長柄武器は登場した時期や、主要武器として利用されていた時代がずれていることに加えて、使い方が異なっているのが分かります。

| 槍 | 薙刀 | |

|---|---|---|

| 登場した時期 | 旧石器時代 | 平安時代 |

| 主要武器となった時代 | 室町時代後期以降 | 鎌倉時代から室町時代 |

| 主な使い方 | 突き刺す | 振り回して薙ぎ切る |

戦国時代に活躍した刀工達は、戦場で使用するために様々な種類の刀を作刀していました。その一方で、時代が変わり江戸時代などの平和な時期に活躍した刀工のなかには、打刀や短刀(たんとう:日本刀のなかでも最小の刀)以外の刀は作ったことがないという刀工も存在。その刀工がどのような種類の、どのような特徴を持った刀を作刀していたのかは、現存する作品や過去に作られた押形(おしがた:刀の形状や特徴などを描き写した資料)などを見れば判断することができます。

日本刀の歴史を知ることは、その刀を作刀したのが誰であるのかを特定することにも繋がるため、日本刀の歴史は日本刀を楽しむうえで欠かせない知識と言えるのです。

「入札鑑定」とは、日本刀の趣味のなかでも「最も楽しみながら日本刀が学べる」と言われる楽しみ方のこと。

「入札」と聞くとオークションを連想する人も多いですが、刀の入札鑑定とは「その刀を作刀したのは誰か」を当てるゲームのことを指します。刀は実物がなくとも、画像や文章からその作刀者を特定することができる非常に珍しい美術品です。そのため、刀剣関連の書籍・雑誌のなかには、「入札鑑定コーナー」が設けられていることが多くあります。

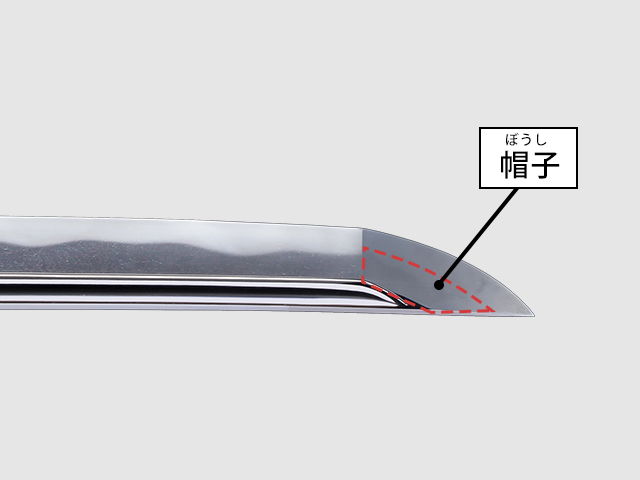

鋒/切先と帽子

書籍などの入札鑑定コーナーでは、刀の一部の画像を掲載し、その刀がどのような刃文・地鉄で、鋒/切先(きっさき)の形状や帽子(ぼうし:鋒/切先に焼かれる刃文)にどのような特徴があるのかなど、文章による情報が載せてあるのが一般的です。

日本刀を学ぶうえで最も重要なのは、「本物の刀を細部までしっかりと鑑賞すること」。しかし、私生活が忙しい場合は刀剣鑑賞会へ赴く時間が取れないため、実際に刀を鑑賞するのは容易なことではありません。一方で入札鑑定は、場所を問わず、なおかつゲーム感覚で日本刀を学べることから、「日本刀を知るうえで最も近道となる学習方法」とも言われているのです。

なお、初めての入札鑑定では、外れることを恥ずかしがって推測することを諦めてしまう人も少なくありませんが、「当たり」の回数を増やすには、各刀工の特徴をたくさん学び、入札鑑定を何度もこなすことが重要と言えます。

入札鑑定で一番嬉しい瞬間と言えば、やはり刀工を1回で言い当てられたときです。刀工の作風をしっかりと理解できたことを、身をもって知ることができるので、入札鑑定は刀剣ビギナーほどたくさん行うことをおすすめします。

コスプレ用の模造刀を作る

日本刀を一から作り上げることは難しいですが、現在では「コスプレ」の小道具として「模造刀」(もぞうとう)を自作する人も少なくありません。

模造刀とは、日本刀を模して作った刀のこと。コスプレ用に自作する模造刀の多くは段ボールなどを使用した、いわゆる「おもちゃ」の形態が多いですが、広義ではそうした種類の刀も模造刀に含まれます。

そして、模造刀を自作する人のなかには、刀身だけではなく拵を自作してしまう器用な人も多いです。しかし、どちらの場合でも刀の基本構造や各部位の特徴をしっかりと理解していないと、「それなり」の物しか作れないのも事実。現在では、作刀過程や作刀するうえでの注意事項などを公開しているサイトもあるため、そういったサイトの情報を見ながら自作するのもおすすめです。

なお、模造刀は特別な登録証や許可がなくても、誰でも所有することができますが、自宅から持ち出す場合はケースに入れたり布でくるんだりして、「所持しているのが模造刀である」ということを隠しておかなければ「銃刀法」(銃砲刀剣類所持等取締法)に抵触する恐れがあるため、外へ持っていく場合はしっかりと梱包する必要があります。

居合

「居合」(いあい)とは、刀身を鞘(さや)から瞬時に引き抜き、標的を切り捨てる日本独特の武術のことです。

日本刀が武器として使用されていた時代においては「抜刀術」(ばっとうじゅつ)という名称が使われていました。

立った状態で試合をすることを「立合」(たちあい)と呼ぶのに対して、座ったまま相手と戦うことを「居り合う」(おりあう)と言い、居合はこの「居り合う」から来た言葉です。

居合を行う場合に用いられるのが「居合刀」(いあいとう)と呼ばれる刀。他の剣術では、竹刀や木刀を用いて稽古を行うのが一般的ですが、居合術の道場では稽古で竹や巻藁(まきわら:藁を巻いた物)、畳表(たたみおもて:畳の表面部分)を切ることから、実際に物を切ることができる「真剣」(居合刀)が用いられています。

令和時代に、子ども達を中心に流行した「鬼滅の刃」(きめつのやいば)の影響で、多くのアニメファンが居合道場に興味を持つようになりました。一方で、「刃物を扱う」という観点から、居合をすぐに体験できる道場は多くないのが現状です。初心者のうちは鞘が付属した木刀や、稽古用の模造刀を用いて稽古を行うのが一般的。居合刀を用いて居合を行うことができるのは、ある程度上達した人だけに限られています。

なお、他の日本刀の楽しみ方同様、1日や2日で上達できるほど居合術は簡単ではありません。しかし、継続して練習を続ければ必ず上達するため、鑑賞するだけでは満足できなくなった刀剣ファンは、居合術をマスターすることをおすすめします。