「五箇伝」(ごかでん:五ヵ伝、五ヶ伝)とは、日本刀の5大生産地を指した言葉のこと。大和国(現在の奈良県)で生まれた「大和伝」(やまとでん)、山城国(現在の京都府)で生まれた「山城伝」(やましろでん)、備前国(現在の岡山県東部)で生まれた「備前伝」(びぜんでん)、相模国(現在の神奈川県)で生まれた「相州伝」(そうしゅうでん)、美濃国(現在の岐阜県)で生まれた「美濃伝」(みのでん)の総称で、五箇伝それぞれの作風を知ることは、その刀がいつの時代、誰によって作られたのかを特定するうえで重要な役割を果たします。日本史のなかで五箇伝がどのような歴史を辿っていったのか、その変遷と五箇伝それぞれの特徴を一覧にした比較表を掲載。五箇伝の刀を鑑賞する際には、ぜひ参考にしてみて下さい。

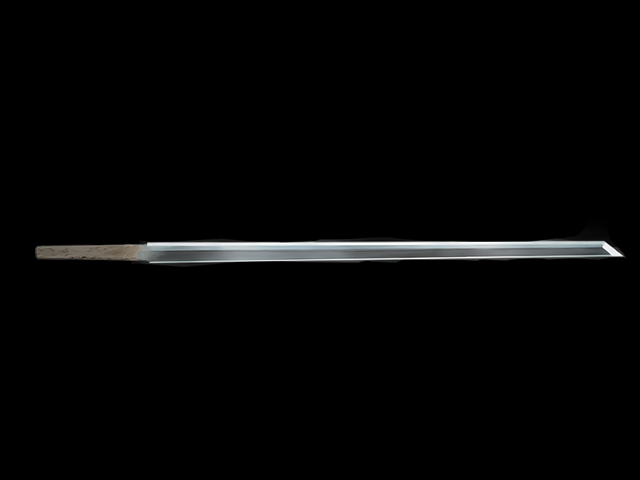

直刀

「日本刀」と言うと、弓なりの反り(そり)が付いた湾刀(わんとう)が一般的に想像されますが、実はこの形状の刀が作刀される以前は、反りが付いていない「直刀」(ちょくとう)が作られていました。

直刀が作られていた時代を「上古時代」(じょうこじだい)と言い、この時代は直刀時代と言い換えることができます。

湾刀が作られ始めたのは、平安時代になってから。平安時代中期になると、京都を中心とした王朝文化が開花します。華やかな公家生活の理想を具現したような、優美な「太刀」(たち)が公家の間で人気となり、こうしたなかで弓なりの反りが付いた日本刀が完成していきました。

なお、直刀から湾刀、さらに太刀へと姿を変えた最大の理由として挙げられるのが、武家の戦闘方式の変化です。それまでは個人的な徒歩戦が主流となっていましたが、次第に騎乗戦へと移り代わり、自然とこれに適合した反りのある太刀が要求されました。

戦闘に用いられた太刀は、実用に即した刀である一方で、一見して「伝家の宝刀」とも呼べるほどの美しい姿となっているのが特徴。五箇伝(ごかでん:五ヵ伝、五ヶ伝)のうち、「山城伝」(やましろでん)や、「大和伝」(やまとでん)、「備前伝」(びぜんでん)に該当する各地の刀工が作刀した刀は、現代でも大変珍重されています。

京都を中心とした王朝文化が崩壊し、新たに鎌倉を中心とした武家政治がはじまると、日本刀もまたその「あり方」が変化しました。

水無瀬神宮

鎌倉時代前期、時は「源頼朝」の没後。「後鳥羽上皇」(ごとばじょうこう)による「御番鍛冶」(ごばんかじ:月替わりで鍛冶を行うこと)が始まります。

後鳥羽上皇は鎌倉幕府を倒し、王政復古を実現するために北条氏討伐を計画。北面(ほくめん)と西面(さいめん)の武士制度を設けた他、全国から腕に覚えのある名工を多く「水無瀬宮」(みなせぐう:現在の水無瀬神宮[大阪府三島郡島本町])へと招集したのです。

御番鍛冶に参加する刀工には、位階・所領を下賜するという破格の待遇が約束され、日本刀は黄金時代を迎えることになりました。御番鍛冶が盛んだった頃の刀は、平安時代の優美な姿でありながらも、豪壮さを掛け合わせたような印象があるのが特徴。のちに後鳥羽上皇の計画が失敗に終わり、鎌倉幕府による確固たる武家政治が開始すると、鎌倉武士を体現したような気風のある刀が作られるようになります。

また、この時代は備前国(現在の岡山県東部)で「一文字」(いちもんじ)などの刀工一派が隆盛を極めた他、大和国(現在の奈良県)では寺社の僧兵が蜂起。「大和五派」(やまとごは)と呼ばれる、大和伝の5大流派が各寺社へ属し、僧兵のために実用性重視の刀を数多く作刀しました。

鎌倉時代後期になると、日本刀はさらなる変化を遂げることになります。

モンゴル民族を統一し、中央アジアから南ロシアを征服した「チンギス・ハン」。その孫である「フビライ・ハン」が率いる元(げん:蒙古軍)が日本へと襲来したのです。「元寇[蒙古襲来]」と呼ばれるこの出来事は、1274年(文永11年)の「文永の役」(ぶんえいのえき)、及び1281年(弘安4年)の「弘安の役」(こうあんのえき)の2度に亘って行われました。

元寇(蒙古襲来)によって、鎌倉武士達は日本刀の弱点を発見することになります。その弱点とは、主に3つありました。

青龍刀

元(蒙古軍)は、日本刀とは異なる長大な「青龍刀」(せいりゅうとう)と呼ばれる刀剣を使用しており、その打撃力は、当時使われていた日本刀を大きく上回っていたのです。

そのため、刀工達は青龍刀を思わせる豪壮さを刀へと反映し、さらに敵と斬り合う際、扱いやすいように軽量化。

「日本刀の代名詞」と言われる刀工「正宗」(まさむね)は、この時代に活躍し、五箇伝のひとつ「相州伝」(そうしゅうでん)を実質的に完成させました。相州伝は、「折れない、曲がらない、甲冑をも断ち切る」鍛錬法(たんれんほう)と言われている一方で、その刃文(はもん:刀身に現れる、白い波のような模様)は大変美しいのが特徴。

なお、相州伝は技術的にとても難しい鍛錬法と言われています。そして、その技術は一子相伝、口伝(くでん:書物などに頼らず、師匠から弟子へ口で伝承していくこと)が基本となっており、鎌倉幕府の滅亡とともに相州伝は消失しました。

五箇伝のひとつである備前伝の代表流派は複数存在しますが、そのなかでも特に著名なのが「長船派」(おさふねは)と呼ばれる刀工集団です。

備前刀工の主な作刀地

長船派は、備前伝の中心地である「長船地域」(現在の岡山県瀬戸内市長船町)で活躍した刀工一派。この地域は、古くから名刀の産地として有名で、多くの名工を輩出してきました。

もともと長船派をはじめ、備前伝の刀工達は吉井川流域で活動していたと言われています。その理由は、日本刀作りに欠かせない良質な原料や燃料が、比較的手に入りやすかったため。また、刀工達が活動していた地域は交通の要衝でもありました。吉井川を利用して、作刀に必要な原料や燃料を運搬することで、吉井川流域の刀工達は良質な刀を多く作ることができていたのです。

ところが、備前伝の刀工達は室町時代後期を境に急激に衰退することになります。そのきっかけとなったのが、吉井川の氾濫(はんらん)。この災害によって、吉井川流域で作刀していた多くの刀工が命を落とし、作業場を失うことになったのです。

吉井川の氾濫後、備前伝は衰退の一途を辿ることになりましたが、ごくわずかな刀工達によって、江戸時代まで細々と刀が作られていました。しかし、明治時代に行われた「廃刀令」、及び太平洋戦争後の影響によって、その残された伝承も消滅の危機を迎えることになるのです。

騎乗戦が主流だった鎌倉時代から、徒歩戦へと移行した戦国時代。この時代になると、長大な太刀ではなく、腰に差して携帯しやすい「打刀」(うちがたな)が武士の間で好まれるようになりました。

美濃伝

こうしたなかで急激に繁栄したのが、五箇伝のひとつ「美濃伝」(みのでん)です。美濃伝は、美濃国関(現在の岐阜県関市)を中心に栄えた伝法で、五箇伝のなかでも最も新しい伝法として有名。

美濃伝は戦国時代に繁栄しましたが、美濃国自体は鎌倉時代後期から南北朝時代の頃には、日本刀の生産地として知られていました。

美濃国を治めていた守護・地頭をはじめ、有力武士のために各地の刀工が美濃国へ移住したことがきっかけとなり、次第に美濃国は多くの流派と刀工を輩出するようになります。

岐阜県内には現在でも、刀剣関連のミュージアムが複数存在。美濃伝をはじめ、日本刀の歴史を知ることができるため、岐阜県を訪れた際はぜひ足を運んでみて下さい。

日本刀は、使われた原材料や鍛錬法によって、一定の傾向が見られる美術品。そうした特徴を知っていれば、その刀がいつの時代、誰によって作られた刀であるのかを特定することが可能です。五箇伝の各伝法に見られる代表的な特徴をご紹介します。